みなさん「腸内フローラ」という言葉をどこかで聞いたことがあると思います。

実は腸は「第二の脳」とも呼ばれることからも分かる通り私たちの身体にとって非常に重要な役目を果たしています。

この記事ではそんな腸の凄さについて詳しく見ていき、なぜ腸を健康に保つことが人生を変えるほどのインパクトをもたらすのか解説していきます。

目次

腸内フローラとは何か?

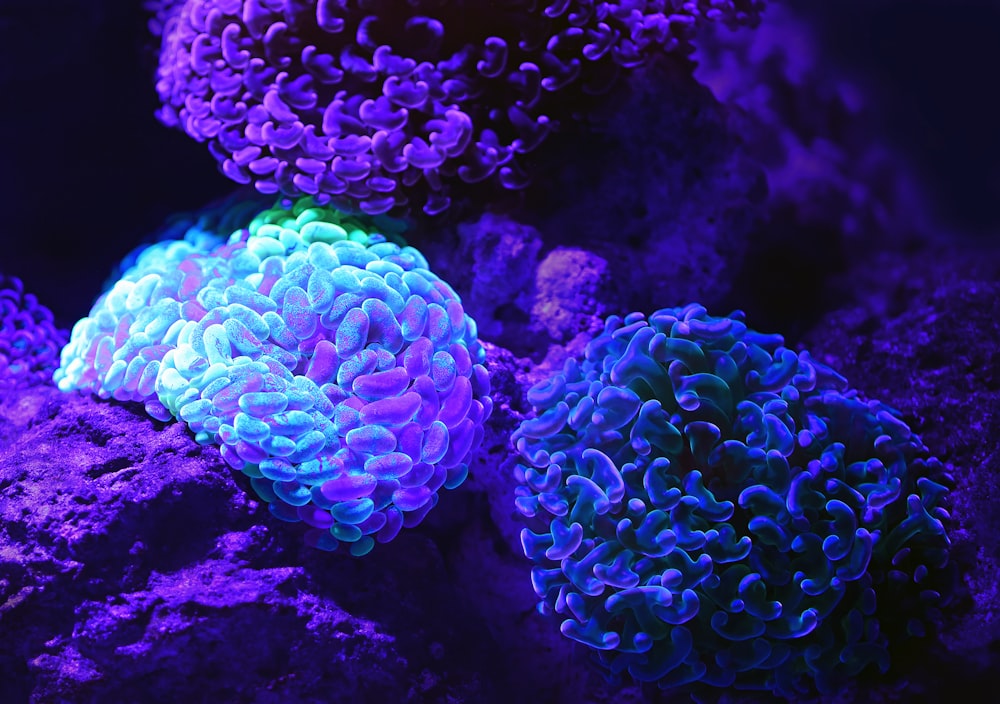

腸内フローラは正式名称を「腸内細菌叢」といい、腸内に存在する多種多様の細菌群が花畑のように思えることからその名が付きました。

腸内フローラは小腸の下部にある回腸から大腸にかけてを指し、そこでは培養可能な細菌・できない細菌を含め種類は5万種類・約100兆個以上の細菌が生息していると言われています。

その中でも最近には種類があり、「善玉菌」や「悪玉菌」、両者の中立な立場を取る「日和見菌」などが集まってコロニーが形成されています。

そしてよく言われる「腸内環境を整える」ということは「善玉菌と悪玉菌のバランスを整える」ということです。

腸は単なる消化管としての役目だけでなく、「心と身体の健康状態を左右する機能」「ビタミンBやビタミンCの合成との関わり」「体内における最大の免疫器官:腸管免疫と呼ばれる働き」など様々な役割を担っています。

腸内細菌にとって得すること・損すること

腸内フローラを整える上で腸に良いものを知っておくのももちろん大事ですが、腸にとって良くないものものも認識しておかないとせっかくの努力も無駄になりかねません。

そして腸に良くないとされるものは主に「添加物」と「抗生物質」です。

添加物

スーパーやコンビニ並ぶ商品には「合成着色料」「合成保存料」「発色剤」「結着補強剤」などといった食品添加物が大量に使用されていることが多いです。

こうした食品添加物は安全性を保つための一定の基準が設けられていますが、長年にわたって摂取した場合どうなるのかという点は特に考察されていないのが現状です。

そしてやはりこうした食品添加物には腸内細菌の発育や増加に悪影響を及ぼすとされています。

抗生物質

抗生物質とは微生物によって作られた化学物質で、病原菌の活動を防ぐと同時にその増殖を抑える働きがあります。

一昔前までは風邪をひくとすぐに処方されるケースも多かったですが、風邪はウイルスが原因であるため、病原菌の活動を抑える抗生物質を飲んでも効果はありません。

しかし、風邪などが原因でのどや気管支の粘膜において細菌が増殖した場合など、細菌が関わっている症状の場合には一定の効果があります。

ただ、抗生物質は特定の病原菌のみに作用してくれる都合の良い構造にはなっておらず、よい菌までも殺してしまいます。

腸内細菌が喜ぶ食べ物とは?

ここからは腸にとって良い食べ物を見ていきましょう。

その食べ物とは「大豆に含まれるイソフラボン」「発酵食品」「海藻類」「食物繊維」「オリゴ糖を含む食材」の5つです。

イソフラボン

大豆に多く含まれるイソフラボンは腸内細菌の働きによって「エクオール」という物質に変わります。

このエクオールという物質のおかげで、女性の場合は、

- 肌質の改善

- 更年期症状の緩和

- 骨粗しょう症の予防

- メタボの予防

- 乳がん・卵巣がん・子宮がんの予防

男性の場合は、

- 前立腺がんの予防

- 抜け毛の防止

などといった効果が期待できます。

また大豆はイソフラボンだけでなく、「植物性タンパク質」「食物繊維」「ビタミンE」「カルシウム」「マグネシウム」など、腸にとって良い成分を沢山含んでいます。

発酵食品

和食には発酵食品が豊富に存在し、この発酵食品は菌の様々な恩恵を受けた食べ物と言えます。

各食品が以下のような菌を保有しています。

- 味噌や醤油 (麹菌)

- 納豆 (納豆菌)

- 漬物、チーズ、キムチ (乳酸菌)

- ヨーグルト (ビフィズス菌)

(※これ以外にも、かつお節、ぬか漬け、塩麹、イカの塩辛、豆板醤、コチュジャン、チョングッチャン、テンジャン、ナンプラー、テンペ、チーズ、発酵バター、日本酒、ワイン、などなど)

海藻類

海藻類も腸にとって非常に良い食品として知られています。

「昆布」「わかめ」「のり」「もずく」「ひじき」などが挙げられます。

これらの海藻類にはビタミンやミネラルがたっぷり含まれている上に、食物繊維も豊富に存在しているので、善玉菌を繁殖させるために非常に役に立つ食品です。

(※これ以外にも、うみぶどう、あおさ、ふのり、あおのり、かじめ、きりんさい、などなど)

食物繊維

食物繊維は「穀物」「芋類」「豆類」「根菜類(ゴボウやにんじんなど)」に多く含まれています。

食物繊維は分解されにくいため腸の「蠕動運動」を活性化させ、便秘の解消を促すことで知られています。

(※食物繊維はほとんどの食材に含まれている)

オリゴ糖

オリゴ糖は胃や小腸で消化・吸収されにくく、大腸まで届きやすいという特徴を持ちます。

大腸まで届くことによって腸内フローラを元気にし、そのほかにも以下のようなメリットがあります。

- 便秘の予防

- 肌荒れの改善

- 血糖値やコレステロール値の改善

- 虫歯の予防

(※これ以外にも、バナナ、とうもろこし、ネギ、キャベツ、じゃがいも、たけのこ、牛乳、豆乳、などなど)

腸内フローラは脳や心とも深いつながりがある

「腸は第二の脳」と言われるくらいですから、心とも深い関わりがあります。

現代人には心の問題を抱えている人が非常に多いです。

つい二十数年前の1996年にはうつ病患者が43.3万人だったのに対し、2012年には95.8万人と著しく増加しています。

ここまで心の病が蔓延している原因として、「うつ病の判断基準の変化」「飽食時代における生きがいの喪失」なども考えられますが、本来私たちが持っている「幸せ物質」とも呼ばれる「ドーパミン」や「セロトニン」が足りていない状態になっていることも大きな要因と思われます。

心に安らぎを与えてくれる「セロトニン」とやる気と集中力を司る「ドーパミン」が体内で多量に分泌されれば、多少の困難に出会ったとしても力強く乗り越えられるはずです。

セロトニンと腸の関係

セロトニンには主に以下2つの役割があります👇

- 心が不必要に波立たないように一定に保とうとする

- 状況に応じて自律神経をコントロールする

そのためセロトニンが上手く働かないと妙に攻撃性が高くなったり、突然怒り出して感情のコントロールができなくなる、

さらにはストレスを抱えやすくなりある日突然心がポキンと折れて、気力がすっかり萎えてどうにもつかなくなってしまう、

といったような症状を引き起こします。

そして、気になる腸内フローラと心の病の関係ですが、

セロトニンの前駆物質として「トリプトファン」と呼ばれるアミノ酸があるのですが、このトリプトファンを原材料としてセロトニンを合成してくれるのがまさに腸なのです。

そのため腸のバランスが崩れて適切な働きができなくなってしまうと、十分な量のセロトニンが分泌されなくなってしまいます。

セロトニンを体内で増やすためには薬などの力を借りて気分を良くさせることも時には有効ですが、個人差もありますし根本的な解決にはならない上、人によっては依存状態にまで発展してしまう可能性があります。

そういった悲劇を避けるためにも、時間や面倒はかかるかもしれませんが食生活を改善しながら腸の働きを良くしていくのが最も好ましい方法と言えるでしょう。

そしてその腸内環境を整えるためには、セロトニンの原材料であり、必須アミノ酸の1つでもあるトリプトファンを摂ることが必要です。

そのための具体的な食べ物は以下のようなタンパク質を豊富に含む食材です。

- 卵

- 魚

- 肉

- 大豆

- 乳製品

これらの食材を良く噛んで適切な量を身体に取り込めば次第に腸内フローラが元気になっていくはずです。

セロトニンとメラトニンの関係

メラトニンは「睡眠ホルモン」とも呼ばれています。

そのため「良く眠れない」「眠りが浅い」といった眠りに関しての悩みをお持ちの方はぜひともたくさん分泌しておきたいホルモンです。

この「メラトニン」と「セロトニン」は名称が違うのでそれぞれ異なるものと考えがちですが、実は「本質的には同じ」ものなのです。

その真意を確かめるために、私たち人間の1日の流れを元に「セロトニン」と「メラトニン」の関係を見てみましょう👇

- 朝目覚めると同時にセロトニンが分泌される

- 時間の経過とともにセロトニンの量が減少する

- あたりが暗くなってくる時間帯になるとセロトニンは「ノルメラトニン」や「N-アセチルセロトニン」という中間物質に変化する

- それらの中間物質がメラトニンに変化する

そうです。つまりセロトニンとメラトニンは表裏一体の関係性なのです。

セロトニンが減少し始め、メラトニンが増加する頃になると、深部体温を下げ、副交感神経を優位にし、呼吸や脈拍・血圧を整えながら眠る態勢に促してくれます。

そしてこの「メラトニンはセロトニンがしっかり分泌されていないと十分な量生成されません」。

こうしてみると、「腸の適切かつ正常な働き」→「トリプトファンの合成」→「セロトニンの分泌」→「メラトニンの分泌」と全てが繋がっているのが分かります。

そうです。「夜の良質な睡眠を得るための戦いは、朝起きて日光を浴びてセロトニンを出す瞬間から始まっている」のです。

ウンコは腸内フローラを反映している

自分の腸内フローラの状態を把握する方法として、毎朝の「ウンコ」の状態を確認することがとても有効な方法です。

端から見たら変なやつと思われるかもしれませんが、ぜひウンコをするたびにウンコの「色」「太さ」「形状」「硬さ」「におい」などをじっくりと観察してみてください。

そして、一般的に「黄金色をしていて、強い匂いはなくバナナくらいの大きさ」をしているものが良いウンコとされています。

良い便は硬すぎず柔らかすぎず、水分と排泄物が絶妙なバランスとなっているため、ウンコを出すというよりスルリと出てくるような感覚があります。

また、ウンコのほかに「オナラ」も腸の状態を推し量る大事な指標になります。

オナラには口から吸い込んだ「酸素」や「窒素」の他に、悪玉菌から分泌される「インドール」「アンモニア」「スカトール」「フェノール」などの腸内に存在する腐敗物質からも生成されるため、匂いがキツイときは腸内の悪玉菌が優勢で、腸内環境が悪くなっている可能性が非常に高いです。

お肉などを摂りすぎた場合は当然オナラは臭くなりますし、かといって腸にいいとされる食物繊維ばかりを摂っていてもガスが発生しやすくなったりするので、普段からバランスの良い食事を心がけることが大切です。

おわりに

いかがだったでしょうか?

今回は腸内フローラの重要性、そして腸は全身の健康にも深く関わっていることをお伝えしました。

心身の不調を抱えている方は腸内環境を整えることで改善される可能性が非常に高いと思うので、ぜひ腸を気にかけてあげてください。

そんな自分も腸内環境の悪さに悩まされており、先ほど紹介した理想的なウンコも長い間見ていない気がします(笑)

このブログを通して学んだ知識を日常生活で実践していくつもりなので、その過程で得た知見を皆さんに還元していきたいと思います♪

それでは今日はこのへんで!

最近のコメント